カロリング製本 モデル 8〜10世紀頃

ロマネスク製本 モデル 12〜13世紀頃

工芸製本小史

ルリユール(reliure=フランス語で製本という意味) は、本文を綴じることから、表紙装飾、函の仕立てまで、一貫して手仕事で仕上げる、ヨーロッパ中世から続く工芸製本である。

西洋では、紀元1世紀頃から巻物にかわって冊子本(codex)の形が見られるようになる。中世では主に修道院の写本工房で本が作られ、皮紙に書写された折丁は糸でかがり、木製表紙にあけた穴に通してつなぎ、革を表面に貼って仕上げられた。

8世紀頃には革などを支持体を用いて表紙に綴じつけるようになり、表紙との接続が丈夫になることで大型の本を作ることができるようになった。ときには宝飾類が象眼された豪華な本も作られた。

15世紀半ば、グーテンベルグの活版印刷の発明以降、本は印刷の時代を迎える。初期の印刷本は、書体やレイアウトをはじめ、製本も綴じの支持体である背バンドや木製表紙を持つゴシック様式など、写本時代の形を模したものであった。

印刷術のヨーロッパ各地への伝搬に伴って増加していった書物は、当時主流であった河川交通を使い、運搬の利便性のため、多くは仮綴じ、未綴じの折丁の状態で各地に運ばれた。製本は現地の書店や読者に任されていたので、印刷された同じテキストでも所有者、地域によってさまざまな製本が施されたのである。

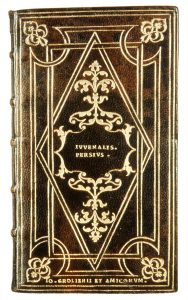

ルネサンスの文芸復興期には古典テキストの収集研究、出版が行われ、それらは多くの知識人の交流により広がり、フランスではジャン・グロリエやドゥ・トゥのような愛書家も生まれた。ヴェネツィアの学匠印刷家アルド・マヌーツィオの工房では、各種の読み易く美しい活字をつくり、八折版など今日に繋がるハンディな小型本の普及に貢献した。またビザンチン、イスラム世界からは金箔押しの技術が伝わり、表紙革につける模様や、小口装飾にも金が使われるようになった。製本では本文を糸で綴じる支持体に革や麻紐を用い、支持体を板紙など表紙に通し、接着して表装素材をかぶせる「綴じつけ製本」が装飾技法とともに完成されていった。

ゴシック製本

Juvenalis. Persius グロリエ様式の製本/アルド・マヌーツィオ印刷 1535年

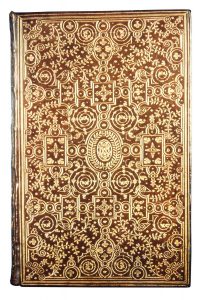

ファンファール様式の本 1581年

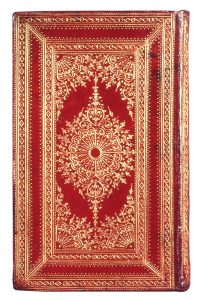

17、8世紀の製本は、王侯貴族を中心とする蔵書のために、表紙や背に金箔押しの花型模様や、より繊細で複雑なファンファール様式やエヴァンタイユ(扇型)様式の豪華な装飾が施された。また、背バンドの突起のない平らな背を作り、背の全面に装飾を入れる様式も生まれた。

一方、市民社会での需要の増加に応えるために、表紙には模様がなく、見返しに装飾を施したジャンセニスト製本や、画一的で簡単な装飾の製本も作られた。

18世紀末には、製本にも工程の省略化への工夫がみられ、半革装やホローバック、ブラデル製本などが生まれた。

19世紀、産業革命による製紙、製本の機械化などの技術革新により出版量は増大し、製本工程を早くするために、あらかじめ表装材でくるんだ表紙を別に制作した中身と組み立てる「くるみ製本」が生まれ、大量生産に対応可能なクロス装や紙装の本が版元製本として発行されるようになった。この形は現在の「上製本」につながる。一方で愛書家向けの内容や紙、印刷にも凝った本が発行され、高い技術で装飾、製本された工芸製本の展覧会も開かれるようになり、多くの製本作家が登場する契機となった。

フランスのマリウス・ミシェル工房では、革モザイクと箔押しの技術を駆使し、アール・ヌーボー装幀の製本を制作した。

イギリスでも中世を再評価する芸術運動の中、画家が装幀を担当し、活字や素材から研究して出版するウィリアム・モリスの活動もあり、手製本の伝統、技術も受け継がれていた。

エヴァンタイユ 扇型模様のルリユール 1629年頃

18世紀 ダンテル様式

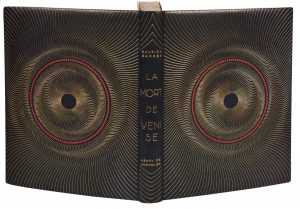

中世からの本の装飾は、その時代の装飾様式に沿ったもので、テキストの内容と関連するものではなかった。しかし20世紀になると、製本装幀を本の内容への入り口として表現する試みが現れ、ポール・ボネやピエール・ルグランをはじめ、デザイナーと製本、箔押しの高度な技術を持つ職人との共同作業で多くの芸術作品が生み出された。

歴史的製本から現代の工芸製本まで、基本的な製本構造は「綴じつけ製本」である。しかし1978年、ジャン・ド・ゴネが構造をデザインの一部として表現する製本を発表したのを契機に、各地で古典技法の見直しや、様々な構造、形態の研究が活発になった。1990年代には支持体と表紙を一体化する「交差式製本」や、折丁に別紙をつけて開きをよくした、いわゆる「東洋風足つき製本」、表紙の背と平を分けて作る「プラ・ラポルテ製本」など、本文に負担をかけない構造と装飾表現を共存させる、構造的ルリユールが製本家たちによって開発、制作されるようになった。また、1960年代頃から盛んになる「ブックアート」や美術家とのコラボレーションなど、新しい書物のあり方、創造への探求も進行している。

明治時代、日本に西洋の製本技術が入ってきたのは機械化が進行する時期でもあり、一冊に多くの時間をかけて作り上げる工芸製本の技術や文化は導入されなかった。現代の工芸製本の動きは、1970年代にヨーロッパでその伝統的製本技術を学んできた先達により紹介されたのが始まりである。

現在、産業としての手製本は各国ともほとんど残っていないが、製本工房や教室は世界各地に存在し、日本でも確実に浸透しつつある。国際的な展示会やコンペティションも各地で開かれ、海外では美術館や図書館も現代ルリユールを収集、展示することで本をめぐる豊かな文化を守っている。また、「もの」として本の形態を保存する修復の考えも広まり、製本技術継承の一翼を担っている。 (東京製本倶楽部)

『エトルリアの壷』ピエール・ルイス著1909年 マリウス・ミシェル

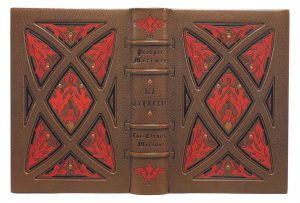

『ヴェニスに死す』モーリス・バレ著1937年 ポール・ボネ

『A SHORT INSTRUCTION IN THE BINDING OF BOOKS』 Dirk de Bray ジャン・ド・ゴネ

5種類の交差式ルリユール